François Mitterrand et l’Europe

Un engagement ancien pour l’Europe

François Mitterrand appartient à une génération qui a été élevée dans la mémoire de la Première Guerre mondiale et qui a combattu lors de la Seconde. Comme beaucoup d'autres, il a connu : la brutalité des combats lors de l'offensive allemande - il est lui-même gravement blessé - ; l'effondrement de l’armée française ; la captivité pendant un an et demi dans un camp de travail au cœur de l'Allemagne nazie. Ajoutons qu’après-guerre, comme membre de différents gouvernements, il a pris part à la reconstruction du pays. Il a notamment géré le retour des prisonniers de guerre et déportés, ce qui représentait à l’époque un enjeu social et politique de grande importance et lui a permis de mesurer les effets désastreux du conflit.

Pour cette génération, la guerre a conduit à deux attitudes différentes bien que parfois mêlées. Pour les uns, une volonté d’affaiblir l’Allemagne durablement et d’assurer la domination française sur le continent européen. Pour d’autres, au contraire, ce fut l’occasion d’une prise de conscience : pour éviter un nouveau conflit, les pays européens - et d’abord la France et l’Allemagne - devaient établir entre eux des relations de solidarité qui l’emporteraient sur les intérêts nationaux. D’où l’idée d’institutions européennes chargées de rendre ces liens concrets. Cette question était d’autant plus vive après-guerre que l’Europe était ruinée et que l’opposition naissante entre les États-Unis et l’Union soviétique - la guerre froide - faisait craindre un nouveau conflit. La coopération entre Européens devait permettre de faire face à cette situation en assurant la prospérité et en constituant un bloc face à la menace soviétique.

François Mitterrand fait indubitablement partie de cette seconde génération. Sa présence, sans doute due au hasard, au Congrès de La Haye de 1948 puis à d’autres manifestations pro-européennes - comme à Rome en novembre 1948 lors d’une réunion de fédéralistes européens - l’attestent.

Le congrès fédéraliste européen à Rome

Sous la IVe République, il vote tous les traités européens à l’exception notable de la Communauté européenne de défense (comme la plupart des ministres du gouvernement de Pierre Mendès France qui la considéraient comme trop supranationale et trop liée aux États-Unis). Toutefois, cet engagement est alors peu visible puisque ses postes ministériels l’amènent d’abord à traiter et à prendre position sur les questions coloniales et non sur l’intégration européenne.

Faire admettre l’Europe à la gauche

Les choses changent avec le retour de De Gaulle au pouvoir et sous la Ve République. Au souverainisme gaullien, François Mitterrand oppose une idée et un projet pour l’Europe, notamment lors de l’élection présidentielle de 1965. Il aurait pu en être autrement. En effet, la stratégie d’union de la gauche qui est alors la sienne et qui suppose de se rapprocher des communistes français - qui considèrent les institutions européennes comme une machine de guerre anti-soviétique - aurait pu le conduire à taire son engagement européen. Mais c’est le contraire qui se produit. Il ne cesse de rappeler sa différence avec le PCF sur ce sujet. Ainsi, lorsqu’il signe le programme commun de gouvernement en 1972 avec Georges Marchais, il rappelle qu’il n’a pas été possible de trouver un accord complet sur ce sujet. Toutefois, il a réussi à obtenir du PCF, dans ce texte, que la France reste dans le marché commun.

Son engagement européen est donc constant. Ainsi, lorsqu’il appelle à s’abstenir lors du référendum français d’avril 1972 sur l’entrée du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande dans la Communauté économique européenne (CEE), c’est plus par opposition au principe du référendum que par hostilité à l’égard du projet européen qu’il propose, au contraire, d’approfondir et de réformer.

François Mitterrand défend une Europe démocratique

Sa volonté européenne se confronte aussi, au sein du Parti socialiste, à certaines tendances que l’on pourrait qualifier de souverainistes. Face à Jean-Pierre Chevènement et à certains de ses propres partisans qui remettent en cause la priorité européenne, il n’hésite pas à remettre en jeu sa place de Premier secrétaire et à en appeler aux militants à l’occasion d’un Congrès extraordinaire du parti, à Bagnolet, en décembre 1973. Un congrès qu’il remporte.

Congrès du PS sur l'Europe

Premier secrétaire du Parti socialiste, il rend visite à ses homologues européens socialistes et socio-démocrates, s’investit au sein de l’Internationale socialiste et tente de donner corps à un Eurosocialisme, à la fois concurrent et associé à l’Eurocommunisme de l’époque. Ces différents voyages le font connaître et, surtout, lui permettent de rencontrer de nombreux leaders politiques.

François Mitterrand à un meeting du PS italien à Florence

Réunion des Partis socialistes européens à Luxembourg

Cet engagement européen le conduit, ainsi que son parti, à soutenir le principe de l’élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Si les résultats électoraux ne sont pas au rendez-vous (le PS arrive en deuxième position, derrière l’UDF), la campagne est l’occasion pour lui de préciser la synthèse politique à laquelle il est parvenu sur la question européenne.

François Mitterrand, Simone Veil et Georges Marchais débattent sur l'Europe

Toute la question pendant ces années 1971-1981 est de savoir si le programme commun de la gauche et, plus tard, le projet socialiste pour la France des années 1980, sont compatibles avec les règles d’une CEE qui, déjà, se renforce. Devant cette apparente contradiction, François Mitterrand maintient sa ligne : il critique l’Europe libérale telle qu’elle se construit mais annonce qu’il en respectera les règles tout en ambitionnant de la réformer. Dès lors, le thème de la relance de l’Europe devient l’une des clés du discours socialiste : relance de l’Europe afin de la rendre plus conforme aux intérêts d’une France devenue socialiste.

Une priorité : la relance de l’Europe

De cette relance de l’Europe et de sa réorientation, il est justement question dès que François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981. En tant que Président de la République, il assiste à son premier Conseil européen à Luxembourg en juin et propose à ses partenaires la création d’un « espace social européen ».

Dès le mois d’octobre suivant, la France dépose à Bruxelles un mémorandum sur la relance de l’Europe reprenant la plupart des orientations socialistes : approfondissement de l’Europe sociale - formation professionnelle, réduction du temps de travail, meilleure association des syndicats aux décisions communautaires -, politique industrielle commune, etc. Mais cette volonté française n’est pas suivie d’effet. D’abord parce que les partenaires européens de la France n’en veulent pas. La très libérale Margaret Thatcher, premier ministre britannique depuis 1979, s’oppose au projet français. Quant au Chancelier allemand, le social-démocrate Helmut Schmidt, cette sorte de « programme commun » à l’échelle de la CEE lui paraît inapproprié. À l’hostilité de ses principaux partenaires s’ajoute une situation européenne peu propice au changement. En effet, au début des années 1980, deux dossiers mobilisent l’attention ou bloquent les initiatives européennes.

Le premier dossier est celui des Euromissiles. Il s’agit certainement de la plus grande affaire de défense des années 80. En 1981, l’Union soviétique menace l’Europe de l’Ouest de ses nouveaux missiles SS-20. En réponse, les pays de l’OTAN ont adopté la « double décision » : déploiement, notamment en RFA, de missiles américains et, parallèlement, négociations avec Moscou sur les forces nucléaires en Europe. Devant la menace soviétique, François Mitterrand sait rester ferme comme l’atteste son grand discours au Bundestag en janvier 1983.

Discours au Bundestag

À cette occasion, François Mitterrand rappelle la stricte autonomie de la dissuasion nucléaire française - qui ne peut en aucun cas être décomptée dans les négociations Est-Ouest - mais, dans le même temps, développe sa pensée à l’égard des grands équilibres de défense en Europe : solidarité avec l’Allemagne pour empêcher les autorités de ce pays d’être tentées de tout neutralisme, fermeté face à Moscou, volonté française d’une plus grande cohésion européenne en matière de défense et de diplomatie.

L’autre grand dossier qui empêche le gouvernement socialiste de faire progresser la Communauté européenne est celui dit du « chèque britannique ». Dès son adhésion à la CEE en 1973 et plus encore avec l’arrivée au pouvoir de la conservatrice Margaret Thatcher en 1979, le gouvernement britannique réclame une renégociation de sa contribution au budget communautaire qu’il juge trop élevée. En effet, la part de versement de chaque pays à ce budget est notamment liée aux importations provenant de pays en dehors du marché commun. Or, l’économie britannique importe plus que hors CEE. À cela s’ajoute un second facteur. Alors que la PAC est la principale politique de la CEE, le Royaume-Uni perçoit moins d’aides de Bruxelles car son économie est peu agricole. Bref, le contribuable brittanique paie beaucoup mais touche peu de la CEE. Criant à l’injustice, la « dame de fer » décide de bloquer le fonctionnement normal de la Communauté tant que ce problème n’est pas réglé.

Dès qu’il entre à l’Élysée, le président doit affronter l’opposition britannique qui - dans la mesure où les questions budgétaires sont au cœur de tous les dossiers - empêche de fait tout développement de la CEE. Il faudra plusieurs mois à François Mitterrand pour trouver la clé qui lui permettra de contourner l’obstacle anglais. Cette clé, c’est l’Allemagne.

À l’occasion de la présidence française du premier semestre 1984, François Mitterrand va en effet s’investir personnellement dans la résolution des différents problèmes européens. En quelques semaines, il visite toutes les capitales européennes et reçoit, à Paris, la plupart des chefs de gouvernements. Patiemment, il interroge ses interlocuteurs sur la façon de régler les problèmes en suspens mais, surtout, dessine avec ses interlocuteurs les contours d’une relance de l’Europe.

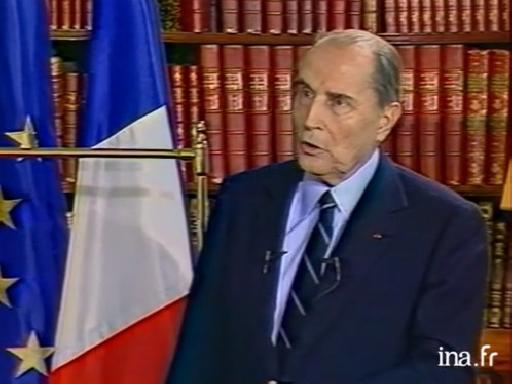

Entretien avec le président de la République

C’est à l’occasion de ces échanges que ses relations avec le chancelier Helmut Kohl - qui a succédé au chancelier Helmut Schmidt en octobre 1982 - se resserrent un peu plus.

Entre le social-démocrate Helmut Schmidt et le socialiste François Mitterrand, les relations personnelles n’étaient pas bonnes. Les deux hommes s’étaient opposés dans les années 1970 et dans le cadre de l’Internationale socialiste, l’Allemand critiquant le Français sur sa stratégie d’union de la gauche. Avec le démocrate-chrétien Helmut Kohl, paradoxalement, les relations sont meilleures. Dès 1983, se noue entre eux une relation personnelle qui sera l’une des plus remarquables et des plus fructueuses de l’histoire de la construction européenne. Une relation qui bénéficie, côté français, du choix de François Mitterrand de maintenir le franc dans le cadre du système monétaire européen en mars 1983, alors même que se tient un important sommet européen.

Une relation, enfin, qui s’illustre au travers du célèbre geste de Verdun.

Pour François Mitterrand, « l’amitié franco-allemande » est l’une des priorités de sa politique extérieure. Il s’agit tout à la fois de garantir la paix entre les grands États européens, notamment au travers des liens de solidarité construits dans le cadre de la CEE, de peser sur les choix de cet important concurrent économique - notamment sur le plan monétaire -, de s’assurer de son ancrage à l’Ouest sur le plan de la défense, etc.

La relation personnelle entre les deux hommes se double d’une étroite coopération entre les équipes franco-allemandes. Certes, entre les deux gouvernements, les sujets de désaccords sont nombreux, mais à Paris comme à Bonn l’habitude est prise d’en discuter ensemble, de parvenir à un compromis à deux puis de porter cette position commune au niveau européen. C’est ainsi que lors du Conseil européen de Fontainebleau en juin 1984, alors que la présidence française de la Communauté se termine, les deux dirigeants présentent un front commun et solide face aux demandes de Margaret Thatcher. Ce front à deux, de facto, rassemble les autres États membres et isole le Premier ministre britannique. Certes, celle-ci obtient un rabais de sa contribution, mais aux conditions fixées par ses partenaires. Surtout, elle ne peut empêcher que soit mentionné, dans les conclusions de ce Conseil, le projet d’une relance de l’Europe.

À partir de cette date, François Mitterrand a trouvé la clé de son action en Europe : chercher un accord politique avec la RFA, mettre en œuvre des projets de coopération communs, les faire ensuite adopter par toute l’Europe en faisant bloc contre l’hostilité britannique. C’est ainsi que de 1985 à 1988, les initiatives franco-allemandes et les avancées européennes se multiplient. On l’a vu, ce sont d’abord les questions budgétaires qui trouvent une solution. Le « chèque » britannique étant réglé, la CEE peut se doter de nouvelles règles budgétaires qui lui permettent tant bien que mal de financer son développement.

L’accord budgétaire profite en premier lieu à l’Espagne et au Portugal. Depuis la fin des années 1970, ces deux pays réclamaient leur entrée dans la Communauté. À la suite de l’accord de Fontainebleau, les compromis sont trouvés et les deux pays adhèrent officiellement à la Communauté en 1986, laquelle comprend dès lors 12 membres.

En 1984, la France et la RFA démantèlent leurs postes de douane, inaugurant les accords de Schengen l’année suivante. L’accord sur le budget de 1984 et les réformes successives du système des ressources communautaires - « paquet Delors » de 1988 et 1992 dans le jargon bruxellois - permet aussi, tout au long de ces années, le développement des fonds structurels et de nouvelles politiques - fonds d’aides régionales, fonds social européen, coopérations scientifiques, etc.

Le projet européen Eurêka - une initiative impulsée par la France - tente de répondre quant à lui au défi technologique que les États-Unis ont lancé au monde au travers de leur projet d’initiative de défense stratégique (IDS) ou « guerre des étoiles ».

François Mitterrand et la technologie, entre IDS et Eureka

Sur le plan de la défense, précisément, Paris et Bonn développent des projets industriels communs - tels que l’hélicoptère de combat -, initient un rapprochement de leurs officiers au travers de multiples échanges, ce qui aboutit, en 1987, à la création de la brigade franco-allemande, futur Eurocorps de 1992 et qui ambitionne d’être l’embryon d’une défense européenne autonome.

L’Acte unique

Cette volonté européenne de François Mitterrand - appuyée par Helmut Kohl et bénéficiant, à Bruxelles, de l’énergie de Jacques Delors, ancien ministre de l’Économie et des finances socialiste devenu président de la Commission - aboutit notamment à l’entrée en vigueur de l’Acte unique, premier traité européen réformant l’ensemble de la Communauté depuis le traité de Rome de 1957. S’il est clairement d’inspiration libérale puisqu’il vise à transformer l’espace économique européen en marché unique à l’horizon de 1993 - en supprimant les barrières douanières et, surtout, normatives entre les douze économies -, ce traité élargit aussi les compétences de l’Europe dans de nouveaux domaines tout en approfondissant les solidarités entre ses membres. Bref, ce texte crée un nouvel espace ouvert en Europe tout en y ajoutant des politiques communes afin de contrôler l’internationalisation de l’économie dont chacun conçoit qu’elle va en s’accélérant. Ainsi, dans le Traité de Maastricht, sont explicitement mentionnées : la coopération économique et monétaire ainsi que la cohésion économique et sociale entre les régions, les coopérations en matière de fiscalité, d’éducation, de diplômes, de culture, de santé, d’environnement, etc. Enfin, le traité donne corps à l’idée mitterrandienne d’espace social européen.

L’Acte unique marque aussi une progression dans le domaine des institutions européennes. Il fait notamment entrer les réunions du Conseil européen dans le cadre juridique de la CEE et réaffirme le principe des votes au sein du Conseil des ministres – principe que de Gaulle avait écarté en 1966. Avec l’Acte unique, enfin, l’idée se fait jour d’une véritable communauté politique : la future Union européenne. C’est ainsi que le traité institutionnalise des procédures de coopération entre les politiques étrangères des États membres tout en introduisant la notion de « sécurité européenne ».

Précisément, à cette date, les questions de sécurité européenne sont au cœur des préoccupations des leaders européens. En effet, le monde est encore dominé par les tensions de la guerre froide. Or, avec l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, ce monde bipolaire connaît certaines évolutions. Dès 1986, il est question de désarmement nucléaire en Europe.

Construire l’Europe de l’après-guerre froide

Mais c’est surtout à partir de 1988 que le cours de l’histoire s’accélère avec ce que les Européens vont retenir sous le vocable de « chute du Mur » mais dont le processus s’étale de 1985 à la fin de 1991, c’est-à-dire de l’arrivée au pouvoir du nouveau leader soviétique jusqu’à la dislocation de l’URSS, en passant par les « révolutions de velours » en Europe de l’Est.

Car, alors que la Communauté européenne se renforce, le rideau de fer se lève progressivement. Dès 1988 - une fois sa réélection passée -, François Mitterrand entame à cet effet une série de visites de l’autre côté du rideau de fer afin de prendre la mesure des évolutions dans les « démocraties populaires » - c’est-à-dire les régimes dictatoriaux communistes -, rencontrant aussi bien les gouvernants que les opposants au régime.

François Mitterrand en Bulgarie

Comment encadrer ce mouvement ? Depuis les années 1960, dans le discours de François Mitterrand, la fin de la guerre froide et le retour de l’unité européenne doivent à la fois être l’objectif et le moyen de l’intégration européenne. C’est en créant un pôle européen structuré, pense-t-il, où la France exercerait un rôle de leadership en partenariat avec l’Allemagne, qu’il sera possible de desserrer les contraintes du monde bipolaire et, finalement, de mettre un terme à la guerre froide. Or, comme tous les leaders occidentaux, la rapidité de la dislocation du bloc de l’Est surprend François Mitterrand. Dès lors, l’unité européenne va devenir le moyen d’encadrer les évolutions en cours.

En premier lieu, il faut encadrer l’unité allemande. Si François Mitterrand ne s’oppose nullement à l’aspiration - qu’il qualifie de légitime - du peuple allemand à retrouver son unité, il en fixe les conditions : le processus doit être démocratique, pacifique et européen.

François Mitterrand et la chute du Mur de Berlin

François Mitterrand sur l'Allemagne et sa réunification

Pour qu’il soit pacifique, il faut que le mouvement soit encadré par différents traités européens qu’il contribue à définir : traité de réunification allemande, qui entre en vigueur en septembre-octobre 1990 ; traité CSCE et charte de Paris à l’automne 1990, qui fixe les frontières européennes héritées de l’après-Seconde Guerre mondiale, d’une part, et définit les modalités de la sécurité des États européens, d’autre part.

Maastricht

Mais c’est surtout sur le plan « communautaire » (CEE) que le président français va agir. Dès le printemps 1990, avec Helmut Kohl, il lance une nouvelle phase de négociations européennes qui aboutissent, fin 1991, à la signature du traité de Maastricht.

Ce traité, rétrospectivement, apparaît comme le véritable legs européen du Président. Il transforme la Communauté européenne en Union européenne, laquelle voit ses compétences considérablement élargies dans des domaines aussi divers que l’environnement, l’emploi, la protection sociale, la qualité de la vie, la cohésion sociale. Il rend possible la circulation des travailleurs dans le marché intérieur et pose les bases de la compétitivité des entreprises européennes. Industrie, éducation, énergie, protection civile, tourisme sont également concernés. Surtout, il instaure une Union économique et monétaire dont les différentes phases - qualifiées d’irréversibles - prévoient in fine la création d’une monnaie unique européenne. Il s’agit là d’un projet considérable. En effet, les autorités monétaires allemandes s’étaient toujours opposées à une intégration aussi poussée des monnaies nationales. De fait, l’Euro est né à Maastricht. En plus de ce qui précède, qui fait figure de premier pilier, le traité de Maastricht crée au sein de la future union européenne deux autres piliers. C’est ainsi que sont créées, premièrement, une « politique étrangère et de sécurité commune » et une coopération étendue dans les affaires intérieures (essentiellement police) et de justice.

La première étend et renforce les procédures de coopération en matière de politique étrangère entre les États membres, définit des objectifs et valeurs communes, y compris - et c’est une nouveauté - en matière de défense.

La seconde instaure des coopérations nouvelles dans le domaine de la gestion de l’immigration, de la lutte contre le trafic de drogue et de fraude en tout genre. Douane, police, justice civile et pénale, sécurité civile sont ainsi appelées à coopérer entre elles.

Le Traité de Maastricht pousse si loin la mise en commun des souverainetés nationales que François Mitterrand, en juin 1992, annonce que sa ratification sera soumise à référendum. Si, initialement, les sondages annoncent une nette victoire du « oui », la campagne référendaire marque le pas et le « non » gagne du terrain. Non seulement le Front national s’oppose au traité, mais le Parti communiste, la gauche souverainiste – emmenée par Jean-Pierre Chevènement - et une partie des gaullistes - notamment autour de Philippe Séguin - appellent à voter « non ». À quelques jours du vote, François Mitterrand décide d’intervenir directement dans la campagne. Il le fait à l’occasion d’une longue émission télévisée, où le chancelier allemand intervient et où il est opposé à Philippe Séguin. Finalement, le « oui » l’emporte d’une courte majorité de 51,04 %, le 20 septembre 1992. C’est le dernier combat électoral remporté par François Mitterrand.

La fin de son septennat est marquée par sa volonté de consolider son héritage et, surtout, de lui donner un sens. Alors que la guerre rejaillit sur le continent européen avec le conflit en ex-Yougoslavie, François Mitterrand revient longuement, en janvier 1995, sur le sens profond de l’intégration européenne. Sans elle, explique-t-il aux députés européens qui l’écoutent à l’occasion de l’un de ses derniers discours publics, les nations européennes retrouveront les errements nationalistes du passé. Et, finalement, puisque « le nationalisme, c’est la guerre », l’Europe se déchirera une fois de plus.